Ulasan Novel: Fiksi Reflektif dan Panduan Etis di Era Digital

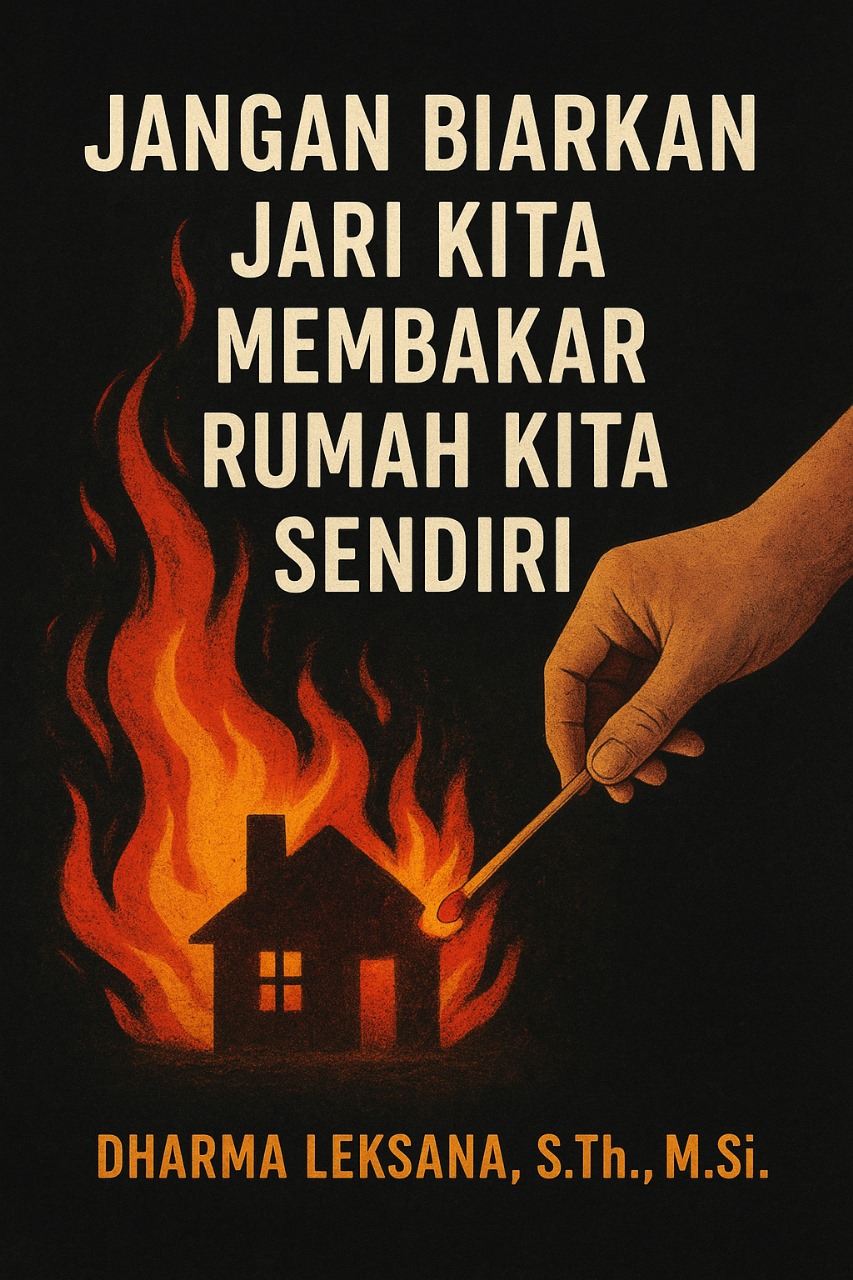

Judul : “Jangan Biarkan Jari Kita Membakar Rumah Kita Sendiri”

Penulis : Dharma Leksana, S.Th., M.Si..

Penerbit : PWGI.ORG

Tahun : Agustus 2025

Novel ini hadir dengan konsep yang unik dan relevan, memadukan fiksi, filsafat, dan teologi digital untuk mengkritisi isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Berlatar belakang Indonesia tahun 2025, cerita ini menggambarkan sebuah pergerakan mahasiswa, gereja, atau LSM yang mulanya murni memperjuangkan keadilan, namun terseret dalam pusaran provokasi digital.

Judulnya sendiri, “Jangan Biarkan Jari Kita Membakar Rumah Kita Sendiri,” menjadi metafora yang kuat tentang bagaimana tindakan kecil di dunia maya bisa memicu kerusakan besar di dunia nyata.

Elemen Kunci dalam Novel

- Genre dan Struktur Narasi yang Unik: Novel ini digolongkan sebagai fiksi reflektif yang memadukan narasi para tokoh dengan dialog filosofis. Penulis juga menggunakan format semi-epistolary, yaitu cerita disajikan melalui potongan-potongan chat media sosial, berita fiksi, dan catatan digital. Struktur naratifnya dibangun secara kronologis, dimulai dari keresahan yang memicu protes, hingga demonstrasi yang berubah menjadi kekerasan, dan diakhiri dengan upaya rekonsiliasi serta harapan baru.

- Kritik Terhadap Demokrasi Digital: Premis utama novel ini berfokus pada bahaya propaganda digital, hoaks, dan peran algoritma media sosial yang memperuncing polarisasi. Novel ini menunjukkan bagaimana kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta, melainkan oleh kecepatan penyebaran informasi dan viralitas. Melalui karakter-karakternya, novel ini menyentil isu tentang kebohongan yang disebarkan seolah-olah kebenaran politik dan bagaimana narasi yang beredar di media massa sering kali memotong realitas untuk tujuan komersial atau politik.

- Karakter yang Sarat Makna: Novel ini menghadirkan tokoh-tokoh yang tidak hanya berperan dalam alur cerita, tetapi juga mewakili sudut pandang filosofis yang berbeda.

- Nara: Seorang mahasiswa filsafat yang idealis, menulis jurnal digital tentang etika protes. Ia merefleksikan teori-teori filsuf seperti Rawls dan Levinas dalam konteks pergerakan sosial.

- Bayu: Mantan aktivis buruh dan marshal lapangan, yang berjuang menjaga barisan aksi agar tidak anarkis. Ia merepresentasikan etika nirkekerasan ala Gandhi dan Martin Luther King Jr..

- Ratri: Jurnalis digital yang berjuang melawan banjir hoaks. Karakternya menggambarkan dilema etis seorang jurnalis di era media digital, di mana fakta sering dikalahkan oleh emosi.

- Pak Tegar: Seorang pedagang kecil yang menjadi korban kerusuhan. Ia adalah “wajah Levinasian” yang menuntut tanggung jawab moral dari semua pihak yang terlibat.

- Kedalaman Filosofis dan Teologis: Setiap bab dalam novel ini dikaitkan dengan refleksi dari pemikiran filsuf ternama, seperti Aristoteles (keadilan), Kierkegaard (kerumunan), Hannah Arendt (kekerasan), Nietzsche (interpretasi kebenaran), Michel Foucault (kekuasaan dan wacana), Heidegger (das Man), Paulo Freire (dialog), dan Emmanuel Levinas (tanggung jawab moral). Penulis juga membawa nuansa teologi digital, di mana perjuangan para tokoh tidak hanya bersifat politis, melainkan juga moral dan spiritual.

Perpaduan Fiksi dan Bonus Dokumen

Novel ini menjadi sangat unik karena tidak hanya menawarkan narasi fiktif, tetapi juga melampirkan bonus dokumen nyata di akhir buku.

Lampiran ini berupa Piagam Etika Protes Damai dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Marshal Aksi Damai. Dengan adanya bonus dokumen ini, novel ini menjadi sesuatu yang berbeda dari novel protes pada umumnya.

Di satu sisi, ia adalah fiksi yang puitis dan reflektif, mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan di era digital.

Di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai panduan praktis dan etis, menawarkan solusi konkret dan prinsip-prinsip moral untuk pergerakan sosial.

Novel ini seakan-akan memberikan “kitab refleksi sekaligus panduan aksi”. Pembaca tidak hanya diajak merasakan tragedi dan konflik yang dialami para tokoh, tetapi juga dibekali dengan alat praktis untuk mewujudkan protes yang beradab dan bermartabat.

Ini menjadikan novel ini relevan tidak hanya bagi penikmat sastra, tetapi juga bagi aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan siapa pun yang peduli dengan isu-isu sosial di era digital.

Seperti yang disebutkan dalam konsepnya, novel ini menjadi semacam “Sophie’s World” dalam konteks protes digital di Indonesia 2025, di mana narasi mengantarkan pembaca pada refleksi filosofis yang mendalam tentang kondisi sosial di sekitarnya.

Selamat Membaca !